دكتور قاسم زكي يكتب: عبقرية الطبقات الاجتماعية في حضارة مصر القديمة:

حين نتأمل البناء الاجتماعي في حضارة مصر القديمة، نكتشف أنه لم يكن مجرد نظام جامد قائم على التراتب، بل كان منظومة دقيقة محكمة، جمعت بين الوضوح والتكامل، وبين الانضباط والتكافل. لقد أسّس المصري القديم ما يمكن وصفه بـ”عبقرية الطبقات الاجتماعية”، حيث لم تكن الطبقة مجرد موقع اجتماعي، بل وظيفة وجودية، ودور تكاملي يخدم هدفًا أعلى: استقرار الدولة، وتحقيق ماعت – النظام الكوني والعدالة الأخلاقية.

الطبقات الاجتماعية… بناء هرمي لا فوضى فيه

تشبه الطبقة الاجتماعية في مصر القديمة حجارة الهرم: لكل منها موضعها، ووظيفتها، ودورها في دعم ما فوقها. قمة الهرم شغلها الفرعون، بوصفه الحاكم الإلهي، ثم تليه طبقة النبلاء والكهنة، تليهم طبقة الموظفين والكتبة، ثم طبقة الحرفيين والعمال، وأخيرًا الفلاحون والعبيد.

لكن المدهش أن هذا الترتيب لم يُبنَ على قمع أو إذلال، بل على فكرة “الوظيفة الوجودية”: فكل طبقة لها دورها المشروع والمُحترم، وتُقيَّم بمدى إتقانها لمهمتها، لا بمجرد انتمائها.

الفرعون: على القمة لكنه خادم للماعت

الفرعون لم يكن طاغية متعاليًا، بل كان “ابن رع” وممثل الآلهة على الأرض، ومسؤولًا عن إقامة العدالة، وحفظ التوازن بين الطبقات. لم يكن الفرعون خارج النظام، بل في قلبه. وكان يُحاسَب بعد موته على مدى عدله، تمامًا كأدنى الفلاحين.

وتظهر النقوش أن الفرعون كان يجلس على العرش لكنه يقدّم القرابين، ويقود الجيوش، ويصدر القوانين، ويصغي لشكاوى الشعب، أي أنه ليس زعيمًا مستبدًا، بل راعٍ للمجتمع الهرمي.

الكهنة والكتبة: حماة الروح والعقل

تأتي طبقة الكهنة في المرتبة الثانية، نظرًا لأهمية الدين في حياة المصريين، فهم حماة العقيدة، ووسطاء بين الناس والآلهة، ومسؤولون عن الطقوس والمراسم.

أما الكتبة، فكانوا نخبة مثقفة تدير شؤون الدولة: من الضرائب إلى القوانين، من الزراعة إلى الحسابات. وقد وصفهم المصريون بأنهم “عيون الدولة وعقولها”، وكان الانتماء لهذه الطبقة علامة نبوغ، ويمكن لأي شخص مجتهد أن يرتقي إليها بالتعليم.

العمال والحرفيون: اليد التي شيّدت الحضارة

رغم أنهم لم يكونوا في أعلى الهرم، فإنهم كانوا محل احترام كبير، لأنهم بنوا المعابد، وصنعوا التماثيل، وزيّنوا القبور، ونقشوا الأسرار. وقد وُجدت برديات كاملة تصف ظروف عملهم، وأجورهم، واحتجاجاتهم إن تأخرت مستحقاتهم، مما يدل على وعي الدولة بمكانتهم.

كان الحرفي يُكافأ إن أتقن عمله، ويُكرَّم في حياته وبعد موته، وبعضهم دُفن في مقابر خاصة، ونُقشت أسماؤهم على جدران الأعمال الفنية.

الفلاحون: العمود الفقري للمجتمع

يحتل الفلاحون القاعدة، لكنهم كانوا العمود الذي يحمل الهرم بأكمله. كانوا مسؤولين عن الزراعة، والري، وجمع المحاصيل، وتقديم الضرائب العينية، وقد اعترف الحكماء المصريون بأهميتهم، إذ يقول أحد النصوص:

“إن لم يزرع الفلاح، لن يأكل الملك، ولن يقيم الكاهن طقوسه، ولن يكتب الكاتب سجلّه.”

ورغم الصعوبات، فقد نال الفلاح تقديرًا أخلاقيًّا، وذكرت الوثائق شكاوى الفلاحين، وكيف كانت تُعرض على القضاة للنظر فيها، ما يدل على وجود حد أدنى من العدالة الطبقية.

العبيد والخدم: طبقة هامشية لا منبوذة

كانت طبقة العبيد والخدم موجودة، لكنها لم تكن عبودية عنصرية كما في حضارات أخرى، بل نشأت غالبًا نتيجة أسرى الحروب أو فقر مدقع. ومع ذلك، احتفظوا بكرامتهم الإنسانية، وبعضهم ترقّى في المناصب، بل وصاروا كتبة أو خدّامًا مخلصين لدى الأسرة الملكية.

مرونة النظام الاجتماعي

ما يميّز العبقرية الاجتماعية للمصريين هو أن النظام لم يكن مغلقًا تمامًا. فالكفاءة والعلم والولاء كانت تفتح الباب للترقي. فقد يُصبح ابن الفلاح كاتبًا، أو الحرفي مدير ورشة ملكية، وهذا يبرهن على أن المجتمع كان يحترم الإنجاز، لا فقط الانتماء الوراثي.

علاقة الطبقات ببعضها: الاحترام لا الصراع

لم تُبْنَ علاقة الطبقات على العداء أو الحسد، بل على التكامل. كان هناك فاصل واضح، لكنه لم يكن جدارًا عازلًا. فالطبقة الأعلى تعطف على الأدنى، والأدنى تحترم الأعلى، في مناخ تحكمه “ماعت” – التوازن الأخلاقي والواجب المتبادل.

الفن والمقابر: تجسيد طبقي راقٍ

صوّر الفن المصري كل طبقة بسماتها الواقعية دون تحقير. فالفرعون يظهر مهيبًا، والكاهن وقورًا، والكاتب يقظًا، والنجار في ورشته، والراعي يقود أغنامه. وكلٌّ منهم يمارس وظيفته بكفاءة، ويجد موضعه في لوحة الحياة.

خاتمة: درس اجتماعي خالد

لقد قدّمت حضارة مصر القديمة نموذجًا فريدًا في إدارة المجتمع الطبقي: ليس بالمساواة المطلقة، ولا بالظلم المطلق، بل بالتكامل، والوضوح، والواجب، والاحترام المتبادل. كانت عبقرية هذا النظام في قدرته على أن يصمد لآلاف السنين، ويُنتج حضارة لا تزال تدهشنا.

وإذا كان كل مجتمع حديث يسعى للتوازن بين الفئات، فإن مصر القديمة تعلّمنا درسًا خالدًا: لا خلل في الهرم ما دامت أحجاره مترابطة، وكل منها يعرف مكانه وقيمته.

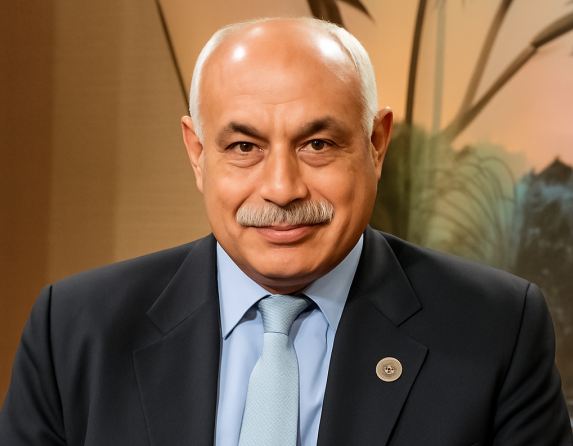

كاتب المقال: أستاذ الوراثة المتفرغ بكلية الزراعة، جامعة المنيا؛ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الوراثيةبأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والرئيس الأسبق للجمعية الأفريقية لعلوم المحاصيل، وأحد مؤسسي المجلس العالمي للنبات (GPC)؛ عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو اتحاد الآثاريين المصريين، وعضو الرابطة العربية للإعلاميين العلميين